Branding

Solutions

ソリューション

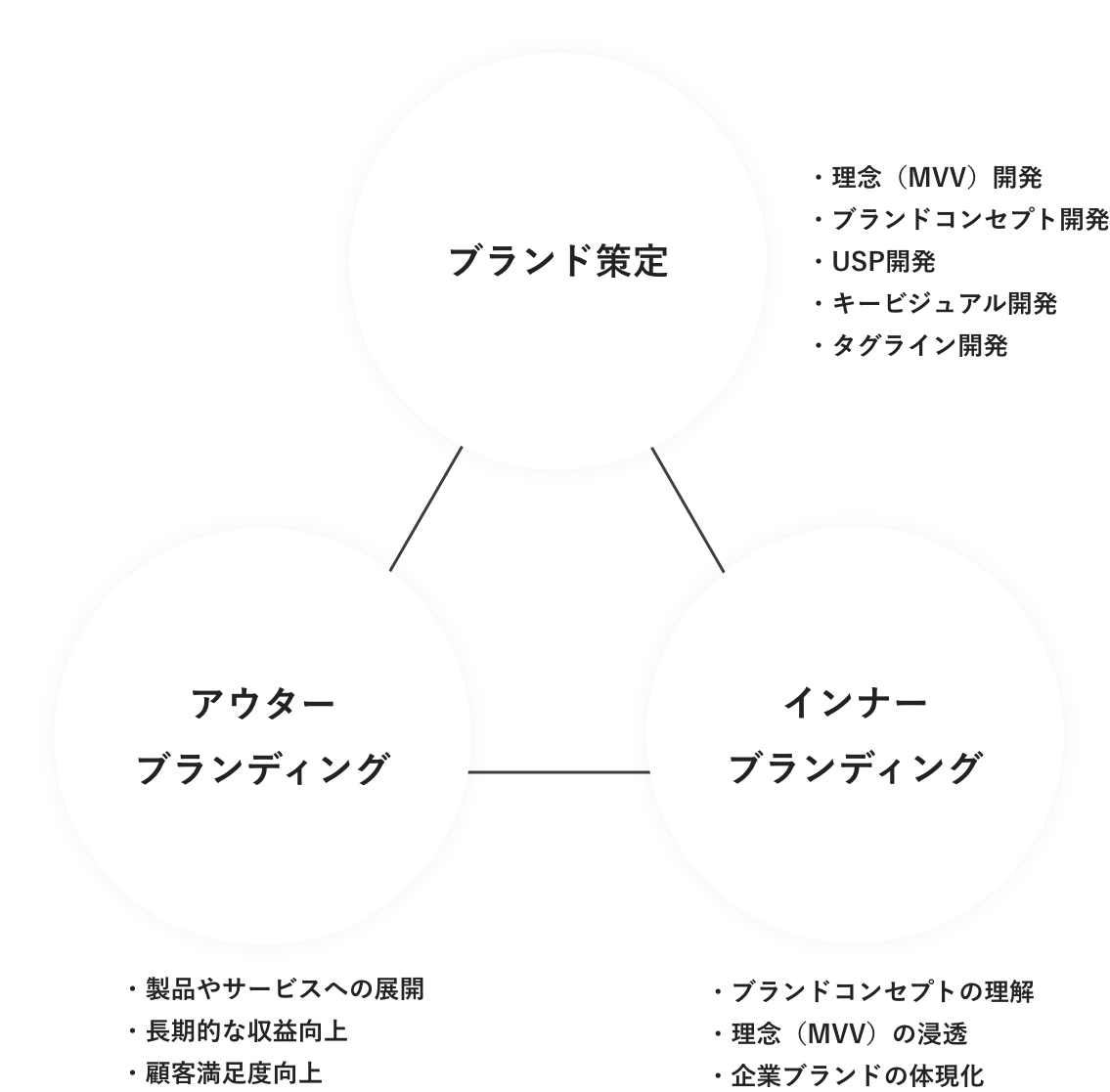

3つの領域から、

企業・プロダクトの

ブランディング支援を。

お客様の抱える課題に合わせ、あるべきブランドの姿や強みを明確化するブランド策定をはじめ、ブランド浸透・育成のための社外、社内のコミュニケーション戦略の立案から実行まで、伴走しながら支援いたします。

Service Field

企業やプロダクトのブランディングをはじめ、サステナブルや採用、グローバルブランディングなど、領域に特化した支援をご提案します。

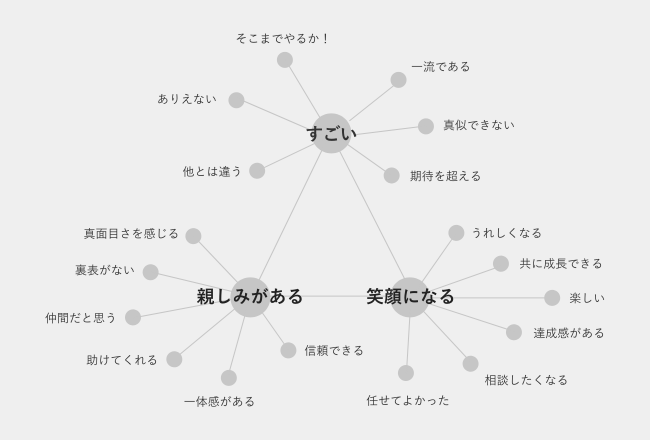

コーポレートブランディング

御社のユーザー、御社社員のインサイトを把握し、思いをくみ取りながら、御社のコアをつくるブランディングプロジェクトをブランドコアの策定~浸透施策の検討まで、コンサルティングだけでなく施策の実現まで伴走します。

製品/サービスブランディング

製品やサービスの独自の強み(Unique Selling Proposition)を開発。ユーザー視点の伝わるクリエイティブとマーケティングで、事業の成果に貢献します。

サステナブルブランディング

サステナビリティ視点で自社のブランドを捉えなおし各ステークホルダーとのコミュニケーションを通して、エンゲージメントをはかるため、「コンサルティング」「コミュニケーションデザイン」「ブランディング」「研修」の領域において、サステナビリティ経営をサポートするソリューションをご提案します。